天然气是清洁的化石能源,在人类生活中发挥着重要作用。随着人民对美好生活的不断追求、对环境问题和气候变化的日益关切,天然气的能源地位和消费占比不断提升。充分发挥天然气主体作用已成为优化能源结构的重大战略。寰球北京公司瞄准这一能源战略发展方向,勇担“奉献清洁能源,呵护碧水蓝天”新时代历史使命,集中优势力量加大对液化天然气集成技术的研究。

LNG具有方便储存、运输便利、安全高效等特点,已逐渐成为最活跃的天然气供应形式。随着LNG贸易灵活性不断增强,定价方式趋于多元化,未来全球LNG消费仍将快速增长,LNG产业充满活力,发展潜力巨大。

大型液化天然气成套技术工艺条件苛刻、技术集成复杂、核心材料及关键装备制造困难,工程项目建设受限。2008年之前,液化天然气成套技术、核心材料及关键装备全部依赖进口,严重制约和影响国家能源安全保障。国家能源局联合中国石油启动重大科技专项,组成了一千多人的科研队伍,历经9年努力,攻克了16项关键技术,成功掌握了LNG产业的核心技术。

作为液化装置的原料气,天然气首先要进行预处理,脱除天然气中的硫化氢、二氧化碳、水分、重烃和汞等杂质,避免这些杂质腐蚀设备及在低温下冻结而堵塞设备和管道。寰球北京公司目前拥有天然气脱酸、脱水、脱烃及凝液回收、硫黄回收及尾气处理等一系列具有自主知识产权的工程技术,具备单线1800万立方米/天天然气脱酸脱烃及凝液回收装置、单线3000万立方米/天天然气脱水装置、单线1500吨/天硫黄回收及尾气处理装置的设计建造能力,可满足不同规模的天然气处理及天然气液化工程的需求。

天然气在常压下冷却到-162℃才能成为LNG,因此液化工艺技术是引领LNG工业发展的关键。依托研发中心,寰球北京公司研发了拥有自主知识产权的单循环(HQC-SMR)、双循环(HQC-DMR)制冷等百余项专利和专有技术,具备采用自有技术建造单线550万吨/年天然气液化工厂的能力。

研发中心拥有自主知识产权的千万吨级LNG接收及再气化成套技术,成功应用于江苏、大连、唐山等LNG接收站;同时拥有低温液态烃接收及再气化技术,成功应用于湛江液氨、天津大沽乙烯、广西钦州液化石油气(LPG)等储运工程项目。

研发中心还拥有国际先进的1万立方米~20万立方米单容、全容低温储罐设计建造技术,以及27万立方米全容混凝土LNG储罐的工程技术能力。共设计建造LNG储罐百余座,其中投产36座,目前世界最大工作容积的10万立方米双金属壁全容LNG储罐正在建造中。

研发中心在天然气预处理、液化、LNG接收及再气化领域拥有专利183件,其中发明专利60件;国家级工法、省部级工法9项;专有技术36项;软件著作权38项。主编和参编的国家标准规范42项、行业标准规范52项,共获得国家和省部级奖项达100余项。

研发中心集中国内优质资源,加大开发力度,现已形成了具有自主知识产权的大型天然气液化成套技术,实现了装备的国产化,提高了大型天然气液化项目的建设能力,降低了LNG采购成本,增加了经济效益,为我国LNG供应自主化提供了技术保障,也为获取海外油气资源提供了强有力的技术支撑。

天然气液化技术研究从上世纪20年代开始,40年代开始工业化应用,历经百年的发展,目前在工艺技术、工程设计、低温材料、设备制造及相关标准规范方面都取得了丰硕的成果,为当今世界LNG产业发展和国际贸易奠定了坚实基础。

受资源不足、工艺和装备技术的制约等多重因素影响,我国LNG接收站及液化工厂建设起步较晚,早期建成投产的LNG接收站全部由国外工程公司主导,最初的小型液化工厂也采用国外技术。近十多年来,国内LNG技术发展及项目建设发展迅速,随着江苏如东等LNG接收站完成自主设计、建设、开车,陕西安塞中型液化工厂进入商业化生产,自主LNG技术全面实现了工业化应用,随之形成了天然气液化、大型LNG储罐和关键装备等核心技术。在此过程中,国家能源液化天然气技术研发中心起到了重要的引领和推动作用。

作为中心的重要依托单位,寰球公司是目前国内在LNG领域最具影响力和最具实力的工程公司和科研攻关单位,已承接超过100个LNG项目,涉及技术开发、可研、EPC总承包以及项目管理等。中心以“科研助推市场,科研服务生产”为建设原则,通过与国内外研究单位、制造厂、高校等建立共建共享、协同创新的合作关系,构建起围绕LNG领域的跨行业技术研发和工业应用的平台,LNG技术研发和攻关平台、关键装备研制平台、工程实验平台、技术服务平台、人才培养平台、技术评价平台,形成了体系完备、具有自主知识产权的不同规模的LNG技术系列,形成从工艺到装备、从材料到产品、从市场到服务的完整科研体系,推动和引领LNG行业技术发展和科技进步。

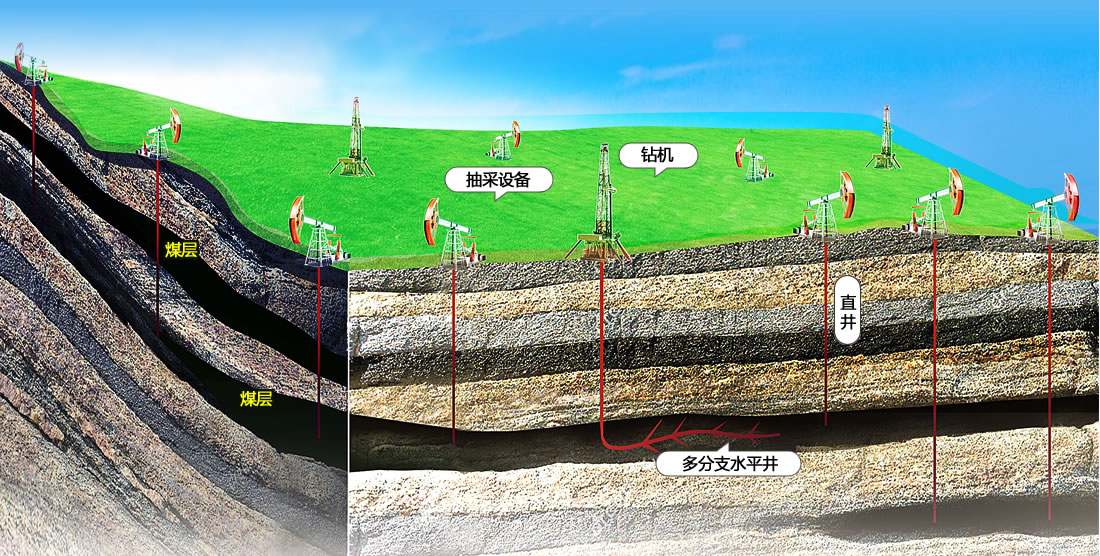

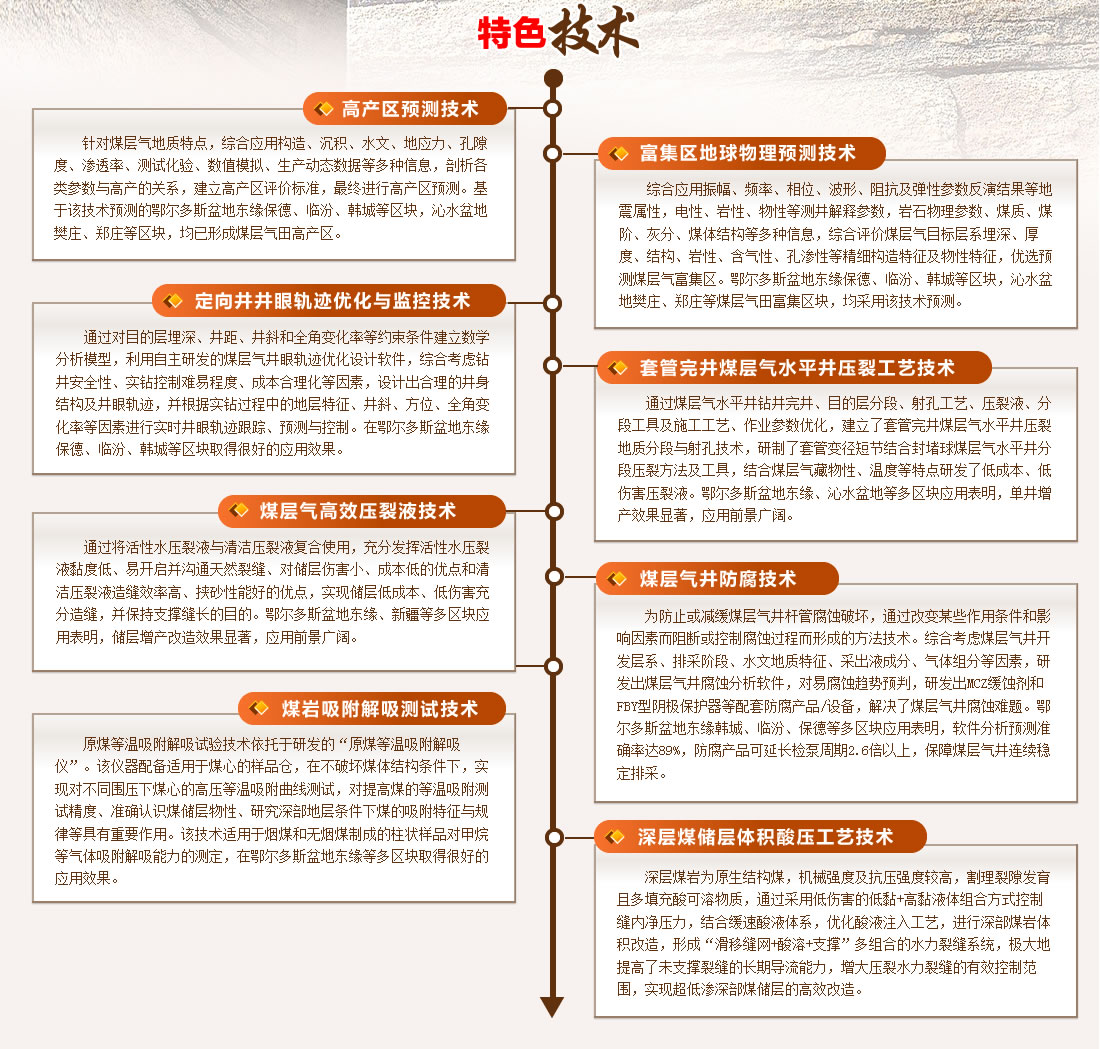

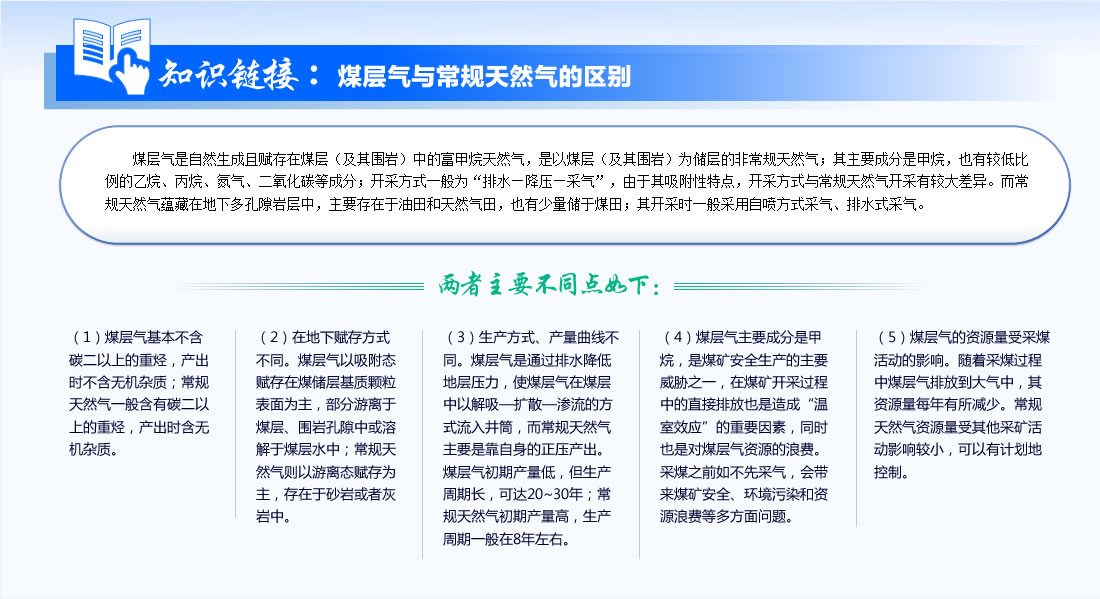

目前,国内煤层气勘探开发主要集中在1500米以浅的区域,1500米以深区域特别是埋深超过2000米的区域被视为煤层气开发禁区。

近年来,煤层气国家中心围绕“立足浅层,探索深层”开展工作。设立技术攻关团队,通过技术攻关,初步创新形成成藏条件及资源评价、储层特征与描述方法、测井综合评价技术、储层及甜点预测技术、勘探开发前景评价技术等5项地质评价技术。首创形成深煤层可压性综合评价、深煤层射孔选层优化、体积酸压技术系列、酸压液液体体系、深煤层排采技术、多气低压混输技术等6项工程技术。

技术成果转化效果良好。煤层气国家中心在鄂东缘大吉区块现场试气10口井,获得较好效果,深层煤层气试验获得突破。首口试验井投产270余天,日产气量稳定在3500立方米以上,其余井均获得或有望获得日产3000立方米高产,证实深部8号煤层具有工业产能,鄂尔多斯盆地深层煤储层面积10万平方公里,具备整装开发的地质条件,展现广阔的勘探开发前景。

目前学术界普遍认可的煤层气“固—气”界面Langmuir等温吸附/解吸定律假设过于理想,未考虑真实煤岩基质孔中赋存水的影响,是现有理论模型始终与煤层气井实际产出表现存在较大差异的原因。

近年来,煤层气国家中心与中国石油大学(北京)围绕煤岩微观气水分布特征开展了煤层气解吸—扩散—渗流理论研究,应用煤层气地质学、地球化学、吸附学、多孔介质多相渗流力学等原理,提出了煤层气赋存和排采理论方面的新认识,创建了煤层气“固—气”与“固—液”双重界面吸附/解吸理论及方法。针对气水两相流条件下地层水对产气干扰、临界解吸压力及压力传播等特征,开展一系列的模拟试验研究,建立了煤层气藏渗流与压力耦合模型,在压力传播、流体渗流规律及其对产气影响的理论认识方面取得重要突破。利用上述理论及方法,可准确求取煤层气临界解吸压力,分析井间压力传播规律,校正了由于理论不完善导致的井间干扰分析、气井产能、可采储量评价中的误差,为高效开发煤层气提供了理论支撑。

新认识丰富了煤层气开发的储层渗流理论,为煤层气井产能评价奠定了新的理论基础。相关研究内容已发表超过30篇国外SCI、EI论文。

版权所有:中国石油新闻中心‖京ICP经营许可证010289号‖国新网许可证1012006016号

专题策划:王晓雪 专题制作:杨娜