|

| 碳在气候变化中扮演什么角色? |

|  |

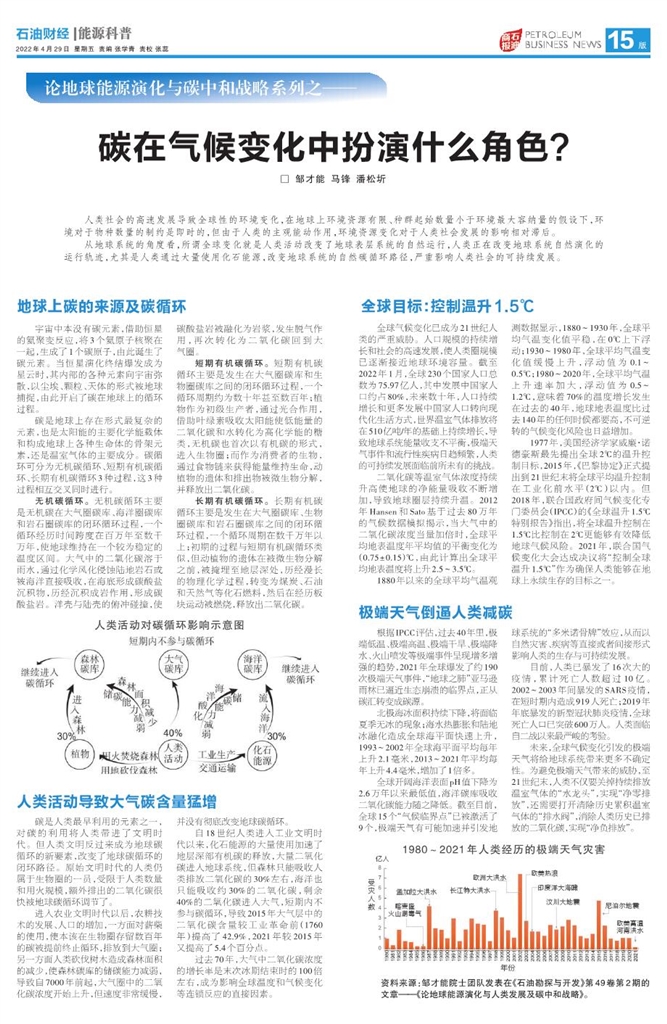

人类活动对碳循环影响示意图

|

□ 邹才能 马锋 潘松圻

论地球能源演化与碳中和战略系列之——

人类社会的高速发展导致全球性的环境变化,在地球上环境资源有限、种群起始数量小于环境最大容纳量的假设下,环境对于物种数量的制约是即时的,但由于人类的主观能动作用,环境资源变化对于人类社会发展的影响相对滞后。

从地球系统的角度看,所谓全球变化就是人类活动改变了地球表层系统的自然运行,人类正在改变地球系统自然演化的运行轨迹,尤其是人类通过大量使用化石能源,改变地球系统的自然碳循环路径,严重影响人类社会的可持续发展。

地球上碳的来源及碳循环

宇宙中本没有碳元素,借助恒星的氦聚变反应,将3个氦原子核聚在一起,生成了1个碳原子,由此诞生了碳元素。当恒星演化终结爆发成为星云时,其内部的各种元素向宇宙弥散,以尘埃、颗粒、天体的形式被地球捕捉,由此开启了碳在地球上的循环过程。

碳是地球上存在形式最复杂的元素,也是太阳能的主要化学能载体和构成地球上各种生命体的骨架元素,还是温室气体的主要成分。碳循环可分为无机碳循环、短期有机碳循环、长期有机碳循环3种过程,这3种过程相互交叉同时进行。

无机碳循环。无机碳循环主要是无机碳在大气圈碳库、海洋圈碳库和岩石圈碳库的闭环循环过程,一个循环经历时间跨度在百万年至数千万年,使地球维持在一个较为稳定的温度区间。大气中的二氧化碳溶于雨水,通过化学风化侵蚀陆地岩石或被海洋直接吸收,在海底形成碳酸盐沉积物,历经沉积成岩作用,形成碳酸盐岩。洋壳与陆壳的俯冲碰撞,使碳酸盐岩被融化为岩浆,发生脱气作用,再次转化为二氧化碳回到大气圈。

短期有机碳循环。短期有机碳循环主要是发生在大气圈碳库和生物圈碳库之间的闭环循环过程,一个循环周期约为数十年甚至数百年;植物作为初级生产者,通过光合作用,借助叶绿素吸收太阳能使低能量的二氧化碳和水转化为高化学能的糖类,无机碳也首次以有机碳的形式,进入生物圈;而作为消费者的生物,通过食物链来获得能量维持生命,动植物的遗体和排出物被微生物分解,并释放出二氧化碳。

长期有机碳循环。长期有机碳循环主要是发生在大气圈碳库、生物圈碳库和岩石圈碳库之间的闭环循环过程,一个循环周期在数千万年以上;初期的过程与短期有机碳循环类似,但动植物的遗体在被微生物分解之前,被掩埋至地层深处,历经漫长的物理化学过程,转变为煤炭、石油和天然气等化石燃料,然后在经历板块运动被燃烧,释放出二氧化碳。

人类活动导致大气碳含量猛增

碳是人类最早利用的元素之一,对碳的利用将人类带进了文明时代。但人类文明反过来成为地球碳循环的新要素,改变了地球碳循环的闭环路径。原始文明时代的人类仍属于生物圈的一员,受限于人类数量和用火规模,额外排出的二氧化碳很快被地球碳循环调节了。

进入农业文明时代以后,农耕技术的发展、人口的增加,一方面对薪柴的使用,使本该在生物圈存留数百年的碳被提前终止循环,排放到大气圈;另一方面人类砍伐树木造成森林面积的减少,使森林碳库的储碳能力减弱,导致自7000年前起,大气圈中的二氧化碳浓度开始上升,但速度非常缓慢,并没有彻底改变地球碳循环。

自18世纪人类进入工业文明时代以来,化石能源的大量使用加速了地层深部有机碳的释放,大量二氧化碳进入地球系统,但森林只能吸收人类排放二氧化碳的30%左右,海洋也只能吸收约30%的二氧化碳,剩余40%的二氧化碳进入大气,短期内不参与碳循环,导致2015年大气层中的二氧化碳含量较工业革命前(1760年)提高了42.9%,2021年较2015年又提高了5.4个百分点。

过去70年,大气中二氧化碳浓度的增长率是末次冰期结束时的100倍左右,成为影响全球温度和气候变化等连锁反应的直接因素。

全球目标:控制温升1.5℃

全球气候变化已成为21世纪人类的严重威胁。人口规模的持续增长和社会的高速发展,使人类圈规模已逐渐接近地球环境容量。截至2022年1月,全球230个国家人口总数为75.97亿人,其中发展中国家人口约占80%,未来数十年,人口持续增长和更多发展中国家人口转向现代化生活方式,世界温室气体排放将在510亿吨/年的基础上持续增长,导致地球系统能量收支不平衡,极端天气事件和流行性疾病日趋频繁,人类的可持续发展面临前所未有的挑战。

二氧化碳等温室气体浓度持续升高使地球的净能量吸收不断增加,导致地球圈层持续升温。2012年Hansen和Sato基于过去80万年的气候数据模拟揭示,当大气中的二氧化碳浓度当量加倍时,全球平均地表温度年平均值的平衡变化为(0.75±0.15)℃,由此计算出全球平均地表温度将上升2.5~3.5℃。

1880年以来的全球平均气温观测数据显示,1880~1930年,全球平均气温变化值平稳,在0℃上下浮动;1930~1980年,全球平均气温变化值缓慢上升,浮动值为0.1~0.5℃;1980~2020年,全球平均气温上升速率加大,浮动值为0.5~1.2℃,意味着70%的温度增长发生在过去的40年,地球地表温度比过去140年的任何时候都要高,不可逆转的气候变化风险也日益增加。

1977年,美国经济学家威廉·诺德豪斯最先提出全球2℃的温升控制目标,2015年,《巴黎协定》正式提出到21世纪末将全球平均温升控制在工业化前水平(2℃)以内。但2018年,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的《全球温升1.5℃特别报告》指出,将全球温升控制在1.5℃比控制在2℃更能够有效降低地球气候风险。2021年,联合国气候变化大会达成决议将“控制全球温升1.5℃”作为确保人类能够在地球上永续生存的目标之一。

极端天气倒逼人类减碳

根据IPCC评估,过去40年里,极端低温、极端高温、极端干旱、极端降水、火山喷发等极端事件呈现增多增强的趋势,2021年全球爆发了约190次极端天气事件,“地球之肺”亚马逊雨林已逼近生态崩溃的临界点,正从碳汇转变成碳源。

北极海冰面积持续下降,将面临夏季无冰的现象;海水热膨胀和陆地冰融化造成全球海平面快速上升,1993~2002年全球海平面平均每年上升2.1毫米,2013~2021年平均每年上升4.4毫米,增加了1倍多。

全球开阔海洋表面pH值下降为2.6万年以来最低值,海洋碳库吸收二氧化碳能力随之降低。截至目前,全球15个“气候临界点”已被激活了9个,极端天气有可能加速并引发地球系统的“多米诺骨牌”效应,从而以自然灾害、疾病等直接或者间接形式影响人类的生存与可持续发展。

目前,人类已暴发了16次大的疫情,累计死亡人数超过10亿。2002~2003年间暴发的SARS疫情,在短时期内造成919人死亡;2019年年底暴发的新型冠状肺炎疫情,全球死亡人口已突破600万人。人类面临自二战以来最严峻的考验。

未来,全球气候变化引发的极端天气将给地球系统带来更多不确定性。为避免极端天气带来的威胁,至21世纪末,人类不仅要关掉持续排放温室气体的“水龙头”,实现“净零排放”,还需要打开清除历史累积温室气体的“排水阀”,消除人类历史已排放的二氧化碳,实现“净负排放”。

资料来源:邹才能院士团队发表在《石油勘探与开发》第49卷第2期的文章——《论地球能源演化与人类发展及碳中和战略》。

|

|

|

|