|

| 海底油苗奇观 |

|  |

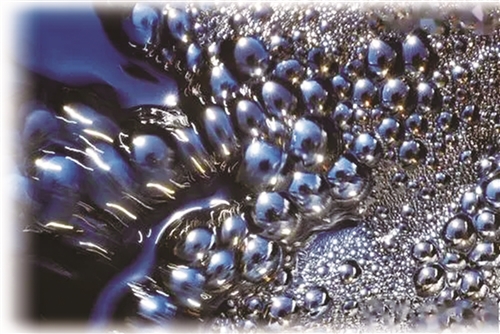

海底油苗。

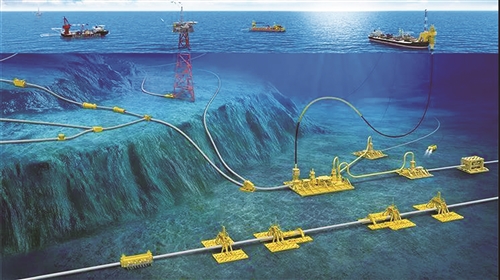

海底石油管线。

中国南海石油勘探开发平台。

|

□ 王大锐

20世纪初,在墨西哥湾工作的潜水员和油气勘探工作者共同发现了海底的油气渗漏,也就是海底油苗。很快,一个由地球化学专家、环境学专家和石油公司的研究人员共同组成的研究小组携带着专门的潜水装置和仪器来到了那里并投入工作。

海底油苗初现

油气形成以后往往会发生运移,并且随着微渗漏逐渐被认知,由此诞生了一种直接找油法——油气地表化学勘探。在地表,由于风吹日晒,这种运移和渗漏作用的结果不易被发现。然而在海底,情况就会有所不同了。研究小组发现,渗漏是沿着海底断层呈线状分布的,沿着高角度的断层陡崖和碳酸盐的露头岩块处的裂缝,可以清晰地看到黑色的油浸沉积物,从潜水器往外常常可以观察到水体中连续不断的或间歇的成串气泡,这就是海底油苗。

由于墨西哥湾的海水水深多在400米以上且温度较低,加之上部水体造成的压力很大,所以从深部发散出的游离的烃类气体往往会形成橙色或白色的团块、絮状的水合物。除了微裂隙之外,这种水合物还在一些水下泥火山的喷发口被发现,这些泥火山间歇地向水体中喷发天然气、石油和盐水。

由这种通道喷发出的烃类水合物的含量都比较大,美国航天局根据卫星和航天飞机发回的监测资料都可以轻易地发现浮现在海面的油膜。除了泥火山之外,在水底还可以看到一些麻点状的小坑,也有气泡从中心部位冒出。这类小坑多以簇状存在,在麻点处取到的碳酸盐的碳同位素证实,它们记录了地质历史中的油气运移。在这些烃类物质的渗漏口处,细菌作用氧化了烃并形成了二氧化碳,使之沉淀为碳酸盐岩。

令科学家们更为惊讶的是,在烃类物质的渗漏处,往往生长着一些奇特的生动群。迄今为止,已在墨西哥湾海域中鉴定出了50多个种类。其中,最引人注目的是长度超过1米的蠕虫群体,它们与某些细菌的生活方式相似,在这一地区水深290~2200米处的油漏处都发现了茁壮成长的这类大型的管状蠕虫,与之共生的还有一种贻贝和几种蛤,它们也和大型管状蠕虫一样,都是以氧化硫化氢为生存方式。这一发现大大有别于以前人们对这类生物的认识,所以也引起了生物学家和古生物学家以及古生态学家们的极大兴趣。因为这些生物不仅可以在低温条件下而且能在缺氧的环境中生存。

进一步的观察使生物学家和石油地质学家们惊奇地发现,这种奇特的生物群落与烃类的水合物、油苗息息相关,而且它们还多与断层或断裂带有着密切的关系。

海底油苗助推海洋石油勘探发展

毫无疑问,海底发现的这种油气渗漏将会对未来的勘探工作产生相当大的影响,因为它们不仅与油气田密切相关而且也与未来的钻井布置有关。目前,在墨西哥湾搜寻这类奇特的生物群类和油浸沉积已成为一项常规的工作。这种沉积物中的气体水合物的存在会限制深水生产平台的工程计划。而且,这些松散的碳酸盐岩在海床上的露头还会影响管线的铺建工作。

美国等国家的石油工作者经过长期的观察与探索发现,在墨西哥湾和其他一些海上油气区的最大的圈闭都有明显的油苗。这些地点的地球物理特征十分明显,在那里存在着从深部至海底的运移通道。

当然,与陆地的“地表化探”一样,大型的油苗存在并不能保证钻探的成功,它们只能表征地层深处以前曾经有过石油或天然气,实际上,有油苗的地区也往往打干井。

在浩瀚的大海上搞石油勘探有多么刺激、多么自豪。因为人们向往着大海的波涛汹涌和一望无边,向往那取之不尽的海底宝藏和美味的海鲜。在海洋上勘探石油跟陆地上大有不同,陆地的汽车、火车运输被取代为船只运输。物探工作比陆地上方便了许多,用船就可以任走四方,不受人文、地形地物之影响。而钻探打井就不那么容易了,钻机要放在特制的钻井船上或者用钢铁架起的钻井平台上。可想而知,人们工作、生活的环境是多么单一局限,又多么不方便。

海洋石油勘探工作所需费用比陆地上多了许多,就拿钻井费用来说,打1米进尺是陆地同样井深的几倍。如钻一口3000米的探井投资需要3000万元。因此,海洋的油气勘探、开发所需费用十分可观,必须强调以经济效益为中心,努力寻找优质油气储量。

小链接

中国海洋石油勘探掠影

中国海洋石油勘探始于1957年,至今经历了40多年,可分为两个勘探时期。

1957~1979年为早期石油勘探阶段,是从南海海南岛以南进行油气苗调查开始的,进行了渤海湾的航磁测量。20世纪60年代初在南海浅水区钻了少量浅井。1965年在渤海搞地震勘探,1966年开始用海上平台钻探第一口探井—海1井,次年海1井喷出油气流,吹响了向海洋勘探进军的号角。1967~1979年完成近海石油地质概查。在技术装备上除在国内建造外还从国外引进了自升式钻井船、三用工作船及地球物理勘探船等先进设备。在渤海、珠江口、北部湾及琼东南盆地找到7个油田和13个含油构造,探明石油储量0.4亿吨,天然气储量4.58亿立方米。建成了塘沽、湛江、广州、上海4个海上石油基地。

1979年以来,海洋石油工业对外开放,加速了石油勘探开发。从1978年3月中央决定在独立自主、自力更生原则下,积极开展对外合作,至1998年底先后同日本、法国、美国、英国、意大利等17个国家和地区的67家公司签订了合同和协议,涉及海域面积95.4万平方千米。外商投入资金30多亿美元,完成二维地震测线32.2万千米,三维地震11608.8平方千米,钻探井313口,钻探局部构造222个,找到油气田20个。

在此期间,我国自主的勘探也获良好战果,地矿部第二海洋地质调查大队在珠江口盆地探井中发现高产油气流(1979年,珠5井),1983年在东海平湖1井获高产油气流,发现平湖油气田。中国海油在莺歌海、渤海、北部湾、珠江口等盆地完成二维地震44.5万千米,三维地震11441.5平方千米,钻探井363口,钻探局部构造152个,找到油田29个,含油气构造51个。目前,中国海油年产原油已达3000万吨。海洋已成为21世纪中国石油工业发展的重要领域。

|

|

|

|