|

| 氢装上阵 赋能冬奥 |

|  |

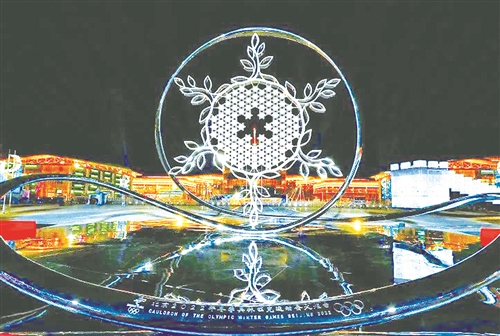

雪花型绿氢冬奥火炬在张家口赛区点燃。

制造绿氢的光解水设备。

中国石油绿氢瓶组助燃冬奥绿色火炬。

|

□ 刘晓丹 王善宇 张茜

——中国石油勘探开发研究院绿氢团队点燃冬奥火炬侧记

筑梦冰雪,共向未来。2月4日,举世瞩目的第二十四届冬季奥林匹克运动会在北京隆重开幕。开幕式火炬的点燃振奋人心,特别是张家口赛区火炬台创新采用绿氢作为燃料,彰显了冬奥绿色理念,点亮了“低碳环保”之光。

由中国石油点燃的北京冬奥会唯一的绿氢火炬,是近百年冬奥历史上首支以绿氢为燃料的火炬。这一重大历史性呈现,第一时间发表在中国石油勘探与开发公众号上,很快被新华网客户端转载,短时期内点击量突破200万次,成为本次冬奥会的一个科技亮点。中国石油勘探开发研究院作为“双奥企业”(中国石油生产的天然气,点燃了2008年北京奥运会火炬;中国石油生产的绿氢,点燃了北京冬奥会唯一的绿氢火炬)的科研机构,承担了北京冬奥会张家口火炬绿氢燃料研制保供的光荣任务,践行了科技奥运、绿色奥运的理念,承接了北京冬奥会“一起向未来”的美好愿景,带着中国对世界的“双碳”承诺,“氢”装上阵,赋能冬奥。

这一幕,必将成为冬奥史册上浓墨重彩的一笔。

临阵受命担大任

2021年12月20日,中国石油勘探开发研究院新能源研究中心接到重任:用自主制备催化剂和设计搭建的电解槽所制备的绿氢,充注至冬奥专用III型储氢瓶,为张家口太子城颁奖广场主火炬提供氢气燃料。

作为北京冬奥会唯一绿氢燃料供应单位,勘探院新能源研究中心氢能团队秉承“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念,倾力投入绿氢研发保供工作。为了保障北京冬奥会和冬残奥会举办期间的绿氢供应,他们用自主研发的铁镍高性能电极催化剂材料,制成光伏耦合电解水制氢装备;用自主研发的高性能氮化碳光催化制氢材料,构建太阳能光解水制备绿氢系统,成功制备了二氧化碳零排放的绿色氢气燃料。同时,这个团队严格落实各个环节的安全措施,有序推进各项准备工作,最终成功为本届冬奥会火炬提供了中国石油自产的绿氢。

冬奥赛场“氢”舞飞扬,“氢”情奉献。这是中国用看得见、摸得着的实际行动向世界庄严宣告:绿色冬奥,中国担当。

在作答这份绿色冬奥试卷的过程中,中国石油最强大脑——勘探开发研究院下足了功夫,攻克了诸多技术难题,责无旁贷地成为中国石油发展绿氢能源的突出贡献者,为绿色冬奥贡献了中国石油的科技力量。

自主创新产绿氢

冬奥火炬,举世瞩目。为冬奥火炬保供绿氢能源,如此光荣使命何以花落中国石油勘探开发研究院?话题还要从10年前说起。

早在2012年,勘探院就已经开始组建纳米技术攻关团队,超前开展了新能源新材料相关技术研发工作。2017年,团队开始承担中国石油第一个绿氢攻关课题《太阳能制氢材料与技术基础开发研究》,重点攻关可再生能源绿色制氢、氢储运、高效用氢等核心技术,从此踏上了立足传统能源公司研究新能源的挑战之旅。在团队负责人金旭博士的带领下,这支多学科交叉的“青年军”在可再生能源耦合电解水制氢领域,研发了镍铁复合催化剂材料、钴基金属有机骨架化合物、钴镍氮化物等多种电解水制氢催化剂材料,显著降低了电解水电压,单位产氢能耗降低约10%,至4.3千瓦时/立方米;开发了电极表面原位负载催化剂技术,大幅提升制氢电极寿命。基于上述核心技术,设计搭建了具有双电解槽体结构的协同电解水制氢组合系统,与光伏系统耦合具备用于工业评价电极催化剂材料运行效果和电解水系统稳定性能,为大规模可再生能源电解水制氢产业示范奠定基础。

在此基础上,氢能团队在太阳能光催化制氢领域开发了高性能多孔单晶二氧化钛、单分散纳米二氧化钛、氮化碳等多种光催化制氢材料,部分材料性能达到国际领先水平。氢能团队还设计搭建了国内规模最大的10平方米级模块化太阳能光催化制氢科研示范系统,为推动光催化制氢技术由实验室走向产业化应用提供了先决条件。

此外,氢能团队在固态金属储氢、有机液体储氢、管道掺氢、高性能质子交换膜、高温固体氧化物燃料电池等领域也取得了显著进展,为冬奥火炬首用绿氢能源铺平了道路。勘探院氢能团队也由此茁壮成长,建功冬奥。

争分夺秒倒计时

所有成功必然历经坎坷,勘探院氢能团队建功冬奥之路也非一帆风顺。研发攻关期间,团队成员含辛茹苦有之,攻坚克难有之,顶风冒雪有之,挑灯夜战有之。

毫不夸张地讲,从接到任务的那一刻起,氢能团队的工作就进入了倒计时状态。

2021年12月20日,勘探院接到紧急任务通知:利用电解水制氢装置生产绿氢,直供冬奥。任务如军令,勘探院立即组织科研管理处、计划财务处、新能源研究中心、廊坊科技园区管理中心等部门和单位,精挑细选14名科研人员组成绿氢供应技术与保障团队驻扎河北廊坊,既有60后的郑德温、苗盛等老党员压阵,也有90后刘晓丹、王善宇、宋佳妮等年轻人护航,团队全身心投入绿氢示范基地建设和绿氢供应保障任务。氢能团队披荆斩棘,做到了高标准、高质量、高要求、快速度,短短一个月内完成了电解水制氢装置橇装化设计改造、60千瓦屋顶光伏铺设、1800平方米示范场地水电气连接与环境改造、设备工艺与场地安全性论证、氢压缩机等装备选型配套、电解水和光解水设备流程优化及安全实施守则编制等前期工作。今年1月19日,准备工作全部完成,具备开工生产条件。

孰料天公不作美。1月22日,正当制氢试验工作进入关键环节,廊坊地区突降大雪,积雪没过脚踝。由于低温超出预期,已经做好保温措施的制氢设备水管出现了结冰堵塞现象,薛华庆博士立即对全部可能堵塞点位逐一排查,在工程人员的协助下通过加热枪和铺设伴热管保持供水系统畅通,保障制氢流程顺畅进行。厚重的冰雪覆盖了屋顶的光伏设备,严重影响电解水制氢设备的电力供应。积雪如不及时清扫,将会直接影响绿氢的生产进度。团队成员李建明博士急中生智,从库房找来吹扫树叶的鼓吹机往肩上一扛,二话不说就爬上了5米高的梯子,对准屋顶光伏板上的积雪一阵猛吹,迅速排除了绿氢制取的源头隐患,保障了后期制氢系统调试以及生产的顺利推进。

1月26日,绿氢团队在完成制氢和加注装置试验与参数调试后,正式开始向冬奥会专用储氢气瓶内充装绿氢。为确保加注过程万无一失,氢能团队制订了严格的安全巡检制度,每30分钟出动两人,一边排查制氢注氢全过程是否出现泄漏,一边记录充装进度。所有团队成员24小时不停歇,冒着零下十几摄氏度的严寒,盯班值守,仔细记录。团队负责人金旭博士说:“在夜间巡检过程中,每当看到印有“中国石油制氢”字样的集装箱亮起灯光,心中就有了温暖的光芒。”

1月27日,轮班值守的余晖迪博士和李轶衡博士在巡检过程中发现加注设备的活塞运行缓慢,理论输出压力远低于空压机提供的输出压力。他们立即连夜组织人员展开全方位排查。经过反复测试,发现是空压机输出管路的直径过小影响了加注压力。他们及时更换了大直径管路,迅速解决问题,加注进度顺利推进。

1月28日晚11时,轮班值守的金旭博士和李建明博士在巡检过程中发现,冬奥储氢瓶的集装格支撑轮由于一直处于寒冷和积雪环境,轮子与集装格连接处出现多处裂缝,在移动过程中存在极大的脱落风险,这将给高压氢气瓶运输过程造成安全隐患。他们立即意识到这一问题的严重性,及时联系河北销售运输公司同事为集装格支撑轮组做好修复方案,同时向公司冬奥保障组进行汇报,为冬奥赛区其他供氢瓶组出现类似问题提供预警。

1月30日,中国石油绿氢瓶组如期运抵张家口赛区并通过氢组分检测,达到开幕式火炬台使用标准。这标志着氢能团队圆满完成了本次冬奥会绿氢制备与供应任务。团队成员张茜博士看到这满意的答卷后感慨道:“我们为绿色办奥运贡献了科技力量,是对科技办奥运的最好诠释。”中国石油集团主要领导和相关部门闻讯后也给予了充分肯定,称“这是勘探院氢能团队献给绿色冬奥的一份新春礼物”。

任重道远向未来

北京冬奥会的主题口号是“一起向未来”,勘探院绿氢团队同样面临着美好且艰巨的未来。

2020年9月22日,中国在联合国大会上作出的“双碳”承诺是庄严的,目标是必须实现的。而要实现这一目标,能源结构转型、新能源逐步取代传统能源势在必行。在这一过程中,氢能是最具发展潜力的清洁能源。而绿氢则是从源头上实现了零碳排放。据预测,2050年氢能占比将高达70%,在全球能源转型中扮演着重要角色。

勘探院新能源研究中心主任熊波表示,保供冬奥后,绿氢团队将按照“技术攻关、工程示范、商业应用”的思路,继续加强绿氢基础研究支撑力度,做好电解水制氢、光解水制氢、固体储氢和固体氧化物燃料电池等基础技术重点、难点技术攻关,做好阶段布局,引导推动绿氢业务有序发展;制订绿氢项目发展规划,继续开展光电催化剂、电解槽体、固体金属储氢等产品开发,提高光电催化转化效率,降低设备造价成本;形成系列标准规范,促进绿氢规模化发展;尽快在油田设立光伏电解水制氢工业化示范项目,利用已经形成的低能耗催化剂、高性能隔膜、仿生泡沫金属网、电解槽系统优化等自主关键材料与技术,搭建适应宽功率波动性的双槽协同制氢组合系统,提升可再生能源的利用效率;加强在氢能全产业链的布局规划,将自主研发的技术与实际相结合,探索“产学研”模式,开展示范应用,形成中国石油自主知产权的完整氢能技术体系。同时,尽快对绿氢实验室进行改造建设,打造新能源重点实验平台,加大专业人才引进和培养力度,形成国内顶尖的绿氢创新团队,打造中国石油绿氢技术与人才的输出基地……前路很长,任重道远。

一切过往,皆为序章。点燃绿色冬奥,只是绿氢团队的一个里程碑,团队成员仍需昂首阔步,把握正确技术攻关方向,加快推进绿氢核心技术研发,让“勘探院绿氢号”巨轮在能源的海洋上行稳致远。正如中国科学院院士、中国石油集团新能源首席专家邹才能所言,中国石油勘探开发研究院绿氢团队的终极目标是:“追求绿色创新,奉献绿色能源,共建绿色家园。”

|

|

|

|