|

| 我国新能源发展趋势及对能源企业的建议 |

|  |

|

□ 刘月洋 中国石油集团经济技术研究院发展战略研究所

我国新能源发展趋势分析

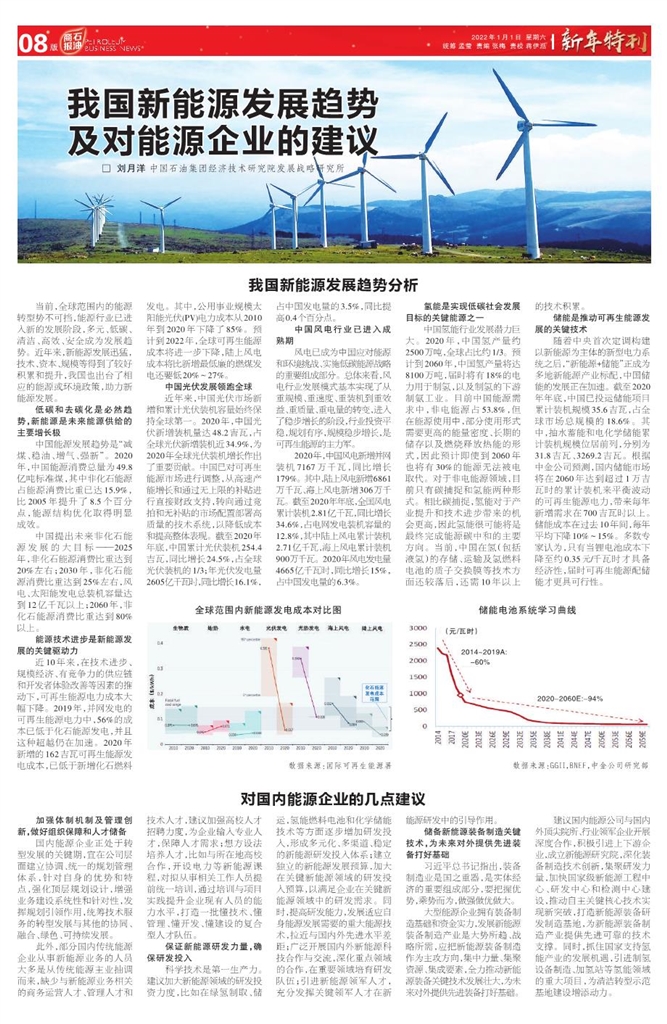

当前,全球范围内的能源转型势不可挡,能源行业已进入新的发展阶段,多元、低碳、清洁、高效、安全成为发展趋势。近年来,新能源发展迅猛,技术、资本、规模等得到了较好积累和提升,我国也出台了相应的能源或环境政策,助力新能源发展。

低碳和去碳化是必然趋势,新能源是未来能源供给的主要增长极

中国能源发展趋势是“减煤、稳油、增气、强新”。2020年,中国能源消费总量为49.8亿吨标准煤,其中非化石能源占能源消费比重已达15.9%,比2005年提升了8.5个百分点,能源结构优化取得明显成效。

中国提出未来非化石能源发展的大目标——2025年,非化石能源消费比重达到20%左右;2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;2060年,非化石能源消费比重达到80%以上。

能源技术进步是新能源发展的关键驱动力

近10年来,在技术进步、规模经济、有竞争力的供应链和开发者体验改善等因素的推动下,可再生能源电力成本大幅下降。2019年,并网发电的可再生能源电力中,56%的成本已低于化石能源发电,并且这种超越仍在加速。2020年新增的162吉瓦可再生能源发电成本,已低于新增化石燃料发电。其中,公用事业规模太阳能光伏(PV)电力成本从2010年到2020年下降了85%。预计到2022年,全球可再生能源成本将进一步下降,陆上风电成本将比新增最低廉的燃煤发电还要低20%~27%。

中国光伏发展领跑全球

近年来,中国光伏市场新增和累计光伏装机容量始终保持全球第一。2020年,中国光伏新增装机量达48.2吉瓦,占全球光伏新增装机近34.9%,为2020年全球光伏装机增长作出了重要贡献。中国已对可再生能源市场进行调整,从高速产能增长和通过无上限的补贴进行直接财政支持,转向通过竞拍和无补贴的市场配置部署高质量的技术系统,以降低成本和提高整体表现。截至2020年年底,中国累计光伏装机254.4吉瓦,同比增长24.5%,占全球光伏装机的1/3;年光伏发电量2605亿千瓦时,同比增长16.1%,占中国发电量的3.5%,同比提高0.4个百分点。

中国风电行业已进入成熟期

风电已成为中国应对能源和环境挑战、实施低碳能源战略的重要组成部分。总体来看,风电行业发展模式基本实现了从重规模、重速度、重装机到重效益、重质量、重电量的转变,进入了稳步增长的阶段,行业投资平稳,规划有序,规模稳步增长,是可再生能源的主力军。

2020年,中国风电新增并网装机7167万千瓦,同比增长179%。其中,陆上风电新增6861万千瓦、海上风电新增306万千瓦。截至2020年年底,全国风电累计装机2.81亿千瓦,同比增长34.6%,占电网发电装机容量的12.8%,其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦,海上风电累计装机900万千瓦。2020年风电发电量4665亿千瓦时,同比增长15%,占中国发电量的6.3%。

氢能是实现低碳社会发展目标的关键能源之一

中国氢能行业发展潜力巨大。2020年,中国氢产量约2500万吨,全球占比约1/3。预计到2060年,中国氢产量将达8100万吨,届时将有18%的电力用于制氢,以及制氢的下游制氨工业。目前中国能源需求中,非电能源占53.8%,但在能源使用中,部分使用形式需要更高的能量密度、长期的储存以及燃烧释放热能的形式,因此预计即使到2060年也将有30%的能源无法被电取代。对于非电能源领域,目前只有碳捕捉和氢能两种形式。相比碳捕捉,氢能对于产业提升和技术进步带来的机会更高,因此氢能很可能将是最终完成能源碳中和的主要方向。当前,中国在氢(包括液氢)的存储、运输及氢燃料电池的质子交换膜等技术方面还较落后,还需10年以上的技术积累。

储能是推动可再生能源发展的关键技术

随着中央首次定调构建以新能源为主体的新型电力系统之后,“新能源+储能”正成为多地新能源产业标配,中国储能的发展正在加速。截至2020年年底,中国已投运储能项目累计装机规模35.6吉瓦,占全球市场总规模的18.6%。其中,抽水蓄能和电化学储能累计装机规模位居前列,分别为31.8吉瓦、3269.2吉瓦。根据中金公司预测,国内储能市场将在2060年达到超过1万吉瓦时的累计装机来平衡波动的可再生能源电力,带来每年新增需求在700吉瓦时以上。储能成本在过去10年间,每年平均下降10%~15%。多数专家认为,只有当锂电池成本下降至约0.35元/千瓦时才具备经济性,届时可再生能源配储能才更具可行性。

对国内能源企业的几点建议

加强体制机制及管理创新,做好组织保障和人才储备

国内能源企业正处于转型发展的关键期,宜在公司层面建立协调、统一的规划管理体系,针对自身的优势和特点,强化顶层规划设计,增强业务建设系统性和针对性,发挥规划引领作用,统筹技术服务的转型发展与其他的协同、融合、绿色、可持续发展。

此外,部分国内传统能源企业从事新能源业务的人员大多是从传统能源主业抽调而来,缺少与新能源业务相关的商务运营人才、管理人才和技术人才,建议加强高校人才招聘力度,为企业输入专业人才,保障人才需求;想方设法培养人才,比如与所在地高校合作,开设电力等新能源课程,对拟从事相关工作人员提前统一培训,通过培训与项目实践提升企业现有人员的能力水平,打造一批懂技术、懂管理、懂开发、懂建设的复合型人才队伍。

保证新能源研发力量,确保研发投入

科学技术是第一生产力。建议加大新能源领域的研发投资力度,比如在绿氢制取、储运,氢能燃料电池和化学储能技术等方面逐步增加研发投入,形成多元化、多渠道、稳定的新能源研发投入体系;建立独立的新能源发展预算,加大在关键新能源领域的研发投入预算,以满足企业在关键新能源领域中的研发需求。同时,提高研发能力,发展适应自身能源发展需要的重大能源技术,拉近与国内外先进水平差距;广泛开展国内外新能源科技合作与交流,深化重点领域的合作,在重要领域培育研发队伍;引进新能源领军人才,充分发挥关键领军人才在新能源研发中的引导作用。

储备新能源装备制造关键技术,为未来对外提供先进装备打好基础

习近平总书记指出,装备制造业是国之重器,是实体经济的重要组成部分,要把握优势,乘势而为,做强做优做大。

大型能源企业拥有装备制造基础和资金实力,发展新能源装备制造产业是大势所趋、战略所需,应把新能源装备制造作为主攻方向,集中力量、集聚资源、集成要素,全力推动新能源装备关键技术发展壮大,为未来对外提供先进装备打好基础。

建议国内能源公司与国内外顶尖院所、行业领军企业开展深度合作,积极引进上下游企业,成立新能源研究院,深化装备制造技术创新,集聚研发力量,加快国家级新能源工程中心、研发中心和检测中心建设,推动自主关键核心技术实现新突破,打造新能源装备研发制造基地,为新能源装备制造产业提供先进可靠的技术支撑。同时,抓住国家支持氢能产业的发展机遇,引进制氢设备制造、加氢站等氢能领域的重大项目,为清洁转型示范基地建设增添动力。

|

|

|

|